OSI模型(Open System Interconnection,开放系统互联)是一种概念模型,由国际标准化组织(ISO)于1984年提出,旨在为不同计算机系统之间的通信提供一个标准化的框架。该模型通过将网络通信功能划分为七个独立的层次,使得不同系统之间的通信更加模块化和标准化。

OSI模型的结构与功能

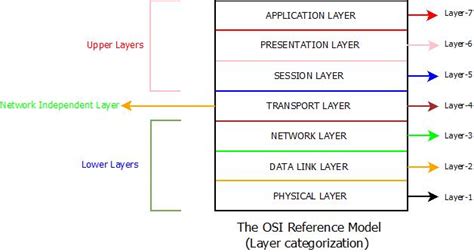

OSI模型将网络通信功能划分为七个层次,从物理层到应用层,每一层都有特定的功能和职责:

- 物理层(Physical Layer) :负责在物理介质上传输原始比特流,定义了电缆、连接器和信号电平等物理特性。

- 数据链路层(Data Link Layer) :负责在物理介质上可靠地传输数据帧,包括错误检测和流量控制。

- 网络层(Network Layer) :负责逻辑寻址和路由,确保数据包能够从源主机传输到目标主机。

- 传输层(Transport Layer) :负责端到端的可靠传输,提供错误检测和流量控制,确保数据无差错且有序到达。

- 会话层(Session Layer) :负责建立、维护和终止会话,管理通信会话的建立和关闭。

- 表示层(Presentation Layer) :负责数据格式化、加密和压缩,确保数据在不同系统之间的一致性。

- 应用层(Application Layer) :为用户提供网络服务,如文件传输、电子邮件和网页浏览。

OSI模型的特点

OSI模型具有以下特点:

- 分层结构:每一层独立工作,上层依赖于下层,下层为上层提供服务。

- 模块化:各层之间相对独立,便于开发和维护。

- 标准化:为不同系统之间的通信提供了标准化的框架,促进了互操作性。

- 理论性:OSI模型是一个理论模型,实际应用中常与TCP/IP模型结合使用。

OSI模型的历史与目的

OSI模型于1984年由国际标准化组织(ISO)提出,旨在解决不同系统之间通信的标准化问题。它通过将通信功能划分为多个层次,使得网络设计和开发更加模块化和灵活。

总结

OSI模型是一个概念模型,通过将网络通信功能划分为七个层次,为不同系统之间的通信提供了标准化的框架。尽管实际应用中常与TCP/IP模型结合使用,但OSI模型在理解网络通信和网络设计中仍然具有重要的参考价值

声明:文章均为AI生成,请谨慎辨别信息的真伪和可靠性!