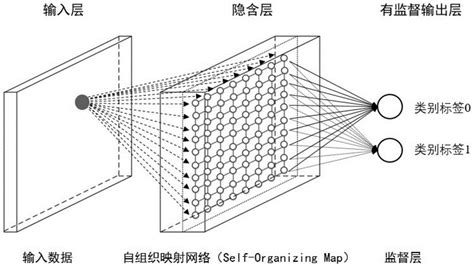

自组织映射(Self-Organizing Map, SOM)是一种无监督学习算法,用于将高维数据映射到低维空间,以便进行数据可视化、聚类和降维。该算法由芬兰科学家Teuvo Kohonen于1982年提出。SOM通过神经网络模型,将输入数据映射到二维或一维网格上,同时保持数据的拓扑结构。

核心原理与工作原理

SOM的核心思想是通过“自组织”能力,使神经元逐渐适应输入数据的特征。其工作原理包括以下几个步骤:

- 初始化:随机初始化神经元的权重向量,每个神经元对应一个d维向量。

- 输入数据:将输入数据逐步输入神经网络进行训练。

- 计算距离:对于每个输入数据,计算其与所有神经元权重向量之间的距离,通常使用欧氏距离。

- 选择最佳匹配单元(BMU) :找到最接近输入数据的神经元(获胜神经元)。

- 更新权重:调整获胜神经元及其邻近神经元的权重向量,使其更接近输入数据。邻域函数(如高斯函数)控制更新范围。

- 迭代训练:重复上述步骤,直到达到预定的迭代次数或收敛条件。

优势与特点

SOM具有以下优势:

- 无监督学习:无需标签数据,适用于聚类和降维任务。

- 拓扑保形性:能够保持数据的拓扑结构,适合可视化高维数据。

- 自适应性:通过竞争学习机制,神经元能够自适应地调整以适应输入数据。

- 广泛应用:广泛应用于数据挖掘、图像处理、生物信息学、模式识别等领域。

局限性

尽管SOM具有诸多优势,但也存在一些局限性:

- 计算复杂度高:训练过程可能需要大量计算资源。

- 参数敏感:对初始值、学习率、邻域函数等参数敏感,可能影响结果。

- “死神经元”问题:部分神经元可能无法有效更新,导致信息丢失。

应用领域

SOM在多个领域有广泛应用,包括:

实现与工具

SOM的实现通常涉及神经网络模型,可通过编程语言(如Python)实现,MATLAB等工具也提供了相关工具箱。

自组织映射(SOM)是一种强大的无监督学习算法,通过自组织机制将高维数据映射到低维空间,广泛应用于数据可视化、聚类和降维任务。尽管存在一些局限性,但其在多个领域展现出显著的应用价值

声明:文章均为AI生成,请谨慎辨别信息的真伪和可靠性!