漏警率(Missed Alarm Rate, MAR)又称漏报率,是多个领域中用于评估系统性能的重要指标,尤其在分类模型、检测系统、预警系统等领域中具有广泛应用。以下是对漏警率的详细解释:

1. 定义与基本概念

漏警率是指在实际存在目标或事件的情况下,系统未能正确识别或检测到该目标或事件的概率。换句话说,漏警率衡量的是系统未能正确识别出实际存在的正样本(True Positive)的比例。

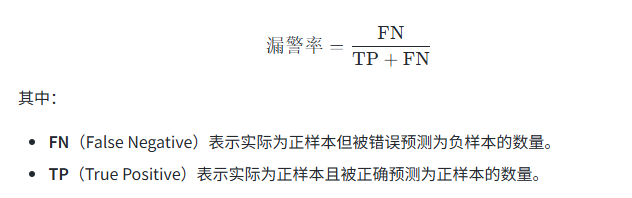

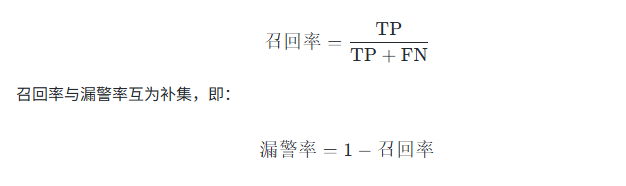

在统计学和机器学习中,漏警率通常用以下公式表示:

漏警率反映了系统在识别正样本时的错误率,值越小,表示系统的识别能力越强。

2. 应用场景

漏警率在多个领域中都有重要应用,包括但不限于:

- 计算机视觉与目标检测:在图像识别、目标检测等任务中,漏警率用于评估模型对目标的识别能力。例如,在目标检测中,漏警率衡量的是系统未能正确识别出目标的比例。

- 预警系统与安防监控:在安防监控、火灾预警、地震预警等系统中,漏警率用于评估系统对异常事件的检测能力。

- 医疗诊断:在医学诊断中,漏警率用于评估诊断系统对疾病或异常情况的识别能力。

- 工业检测:在工业生产中,漏警率用于评估检测系统对产品缺陷的识别能力。

3. 与其他指标的关系

漏警率与虚警率(False Positive Rate, FPR)是互补的,两者共同构成评估分类模型性能的重要指标。虚警率衡量的是系统将负样本错误识别为正样本的比例,而漏警率衡量的是系统将正样本错误识别为负样本的比例。两者共同影响模型的性能。

4. 计算与优化

在实际应用中,优化漏警率通常需要通过调整模型的阈值、增加训练数据、改进特征提取方法等方式进行。例如,在目标检测中,可以通过调整模型的置信度阈值来减少漏警率。

5. 相关术语

6. 实际应用中的挑战

在实际应用中,优化漏警率可能面临以下挑战:

- 数据不平衡:在正负样本不平衡的数据集中,优化漏警率可能需要特别关注少数类的识别。

- 模型复杂度:复杂的模型可能在提高准确率的同时增加计算成本。

- 实时性要求:在实时系统中,优化漏警率可能需要在性能和实时性之间进行权衡。

总结

漏警率是评估系统在识别正样本时的错误率的重要指标,广泛应用于计算机视觉、安防监控、医疗诊断、工业检测等领域。通过优化漏警率,可以提高系统的识别能力和可靠性,从而提升系统的整体性能。

声明:文章均为AI生成,请谨慎辨别信息的真伪和可靠性!